コンテンツ知的財産論: 第6講

情報流通プラットフォーム対処法

情報流通プラットフォーム対処法の趣旨

高度情報通信ネットワーク社会

- 情報の発受が誰でも可能に,容易になる。

- 情報流通に携わる(媒介する)者が多数に及ぶ。

- 膨大な量の情報流通を媒介する存在も登場。

流通する情報により誰かの権利・利益が侵害されたとき

- その侵害の主体が誰であるか?

- またその責任は誰が負うべきか?

→情報流通を担ういわゆる「プラットフォーム事業者等」を一定条件下で免責してその自由な活動を促すとともに,膨大な量の情報流通を媒介する「大規模プラットフォーム事業者」には迅速な対応と運用状況の透明化を義務づける。

法令

沿革

- 2001年(平成13年法律137号,平成14年5月27日施行)

- 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律=プロバイダー責任制限法

- 2013年(平成25年法律10号改正,平成25年5月26日施行)

- 公職選挙の候補者等に係る侵害情報についての発信者に対する免責の特例(3条の2=現4条)を定めた。

- 2021年(令和3年法律27号改正,令和4年10月1日施行)

- 発信者情報開示に係る情報の種類を増やし,発信者情報開示命令事件を非訟事件とした。

- 2024年(令和6年法律25号改正,令和7年4月1日施行)

- 改題:特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律=情報流通プラットフォーム対処法

用語等

- 特定電気通信(情報PF 2条1号)

- 不特定の者に受信されることを目的とする電気通信の送信(放送のように公衆により直接受信されるものは除く)

- 特定電気通信設備(情報PF 2条2号)

- 特定電気通信の用に供される電気通信設備(ハードウェアに限られない)

- 特定電気通信役務提供者(情報PF 2条4号)

- 特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し,その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者 (=プラットフォーム事業者等)

- 発信者(情報PF 2条5号)

- 特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体に情報を記録し,または当該特定電気通信設備の送信装置に情報を入力した者

- 侵害情報(情報PF 2条6号)

- 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者が当該権利を侵害したとする情報

- 侵害関連通信(情報PF 5条3項,施行規則5条)

- 侵害情報の発信者が当該侵害情報の送信に係る特定電気通信役務の利用(開始)または利用終了のために行った一定の識別符号等の送信(ログイン/ログアウト通信,SMS 認証のような認証通信,セッション ID,アクセストークンなど)

- 発信者情報(情報PF 2条10号)

- 侵害情報の発信者の特定に資する情報で総務省令(施行規則2条)所定のもの

- ⑴ 発信者その他侵害情報の送信または侵害関連通信に係る者(=発信者等)の氏名または名称

- ⑵ 発信者等の住所

- ⑶ 発信者等の電話番号

- ⑷ 発信者等の電子メールアドレス

- ⑸ 侵害情報の送信に係る IP アドレス

- ⑹ 侵害情報の送信に係る移動端末設備(携帯電話端末)からのインターネット接続サービス利用者識別符号(通信事業者の ID など)

- ⑺ 侵害情報の送信に係る SIM 識別番号

- ⑻ 上記⑸を割り当てられた電気通信設備または⑹もしくは⑺に係る移動端末設備から侵害情報が送信された年月日および時刻(=タイムスタンプ)

- ⑼ もっぱら侵害関連通信に係る IP アドレスおよびこれと組み合わされたポート番号

- ⑽ もっぱら侵害関連通信に係る移動端末設備からのインターネット接続サービス利用者識別符号

- ⑾ もっぱら侵害関連通信に係る SIM 識別番号

- ⑿ もっぱら侵害関連通信に係る SMS 電話番号

- ⒀ 上記⑼を割り当てられた電気通信設備または⑽,⑾もしくは⑿に係る移動端末設備から侵害関連通信が行われたタイムスタンプ

- ⒁ 発信者等の利用管理符号(ISP 間での識別符号,回線番号,ICCID,顧客管理番号等)

※上記のうち⑼~⒀は情報流通プラットフォーム対処法5条1項・2項の「特定発信者情報」となる

- 大規模特定電気通信役務提供者(情報PF 2条14号,施行規則8条)

- 以下のいずれにも該当するプラットフォーム事業者等で,総務大臣が指定する者(=大規模プラットフォーム事業者)

- ⑴

- ⒜ 発信者およびそれ以外の国内利用者が年間平均で一月あたり1000万を超えるもの,または

- ⒝ 発信者の延べ人数が年間平均で一月あたり200万を超えるもの

- ⑵ 当該特定電気通信役務の一般的な性質に照らして侵害情報送信防止措置を講ずることが技術的に可能であること

- ⑶ 下記のいずれにもに該当しないこと

- ⒜ 不特定の利用者間の交流を主たる目的としたものでないもの,または

- ⒝ 不特定の利用者間の交流を主たる目的とするが上記⒜にもっぱら付随的に提供されるもの

※2025年5月末時点で大規模特定電気通信役務提供者として以下の者が指定されている(事業者名 : サービス名)。

- Google : YouTube

- LINE ヤフー : Yahoo! 知恵袋,Yahoo! ファイナンス,LINE オープンチャット,LINE VOOM

- Meta Platforms : Facebook,Instagram

- TikTok : TikTok,TikTok Lite

- X : X(旧 Twitter)

- ドワンゴ : ニコニコ(不特定ユーザーに係るもののみ)

- サイバーエージェント: Ameba ブログ

- 湘南西武ホーム : 爆サイ.com

- Pinterest : Pinterest

- ⑴

情報流通プラットフォーム対処法の概要

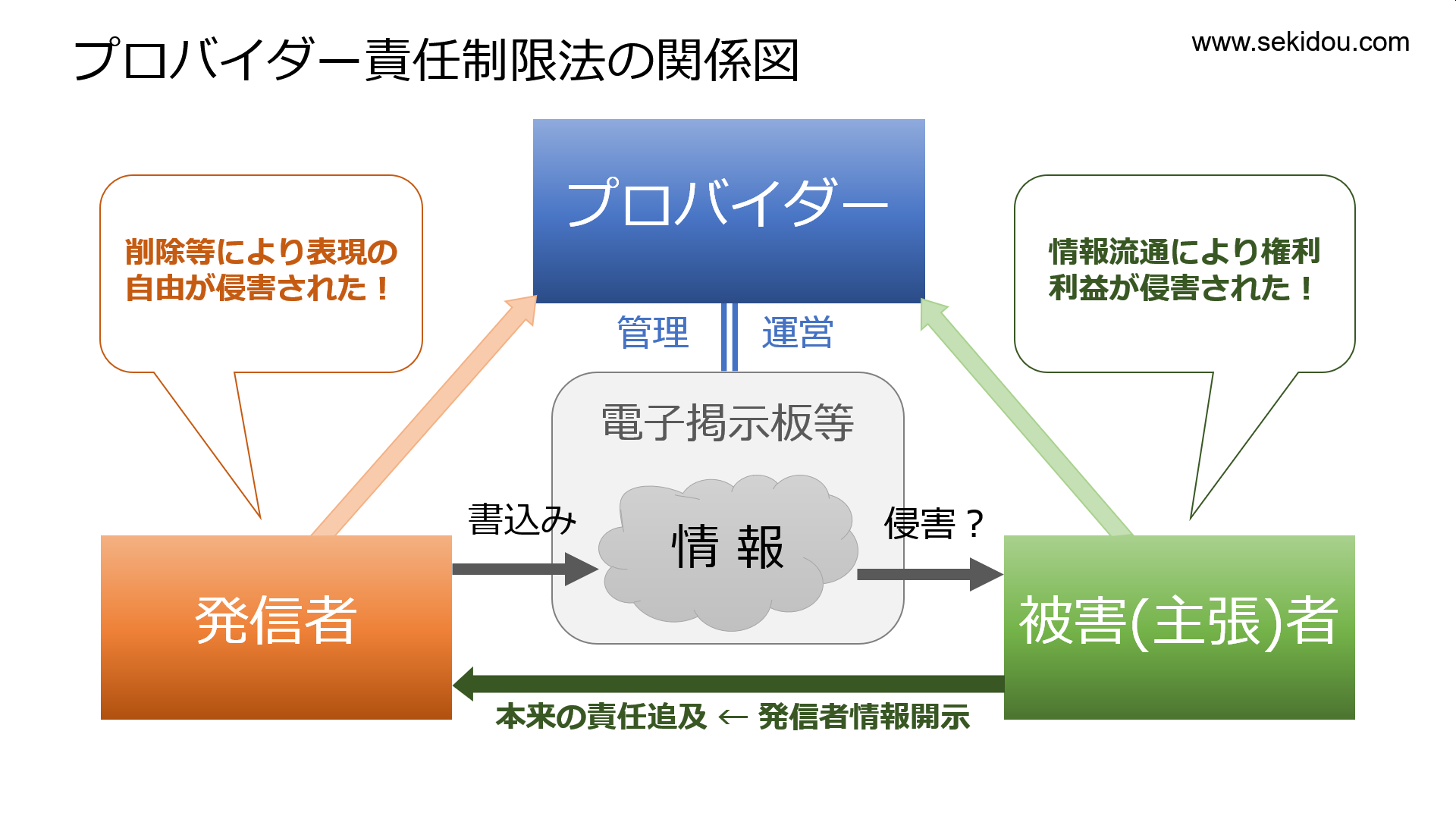

関係図

プラットフォーム事業者等の免責要件

- ⑴権利を侵害されたと主張する者に対しての免責(情報PF 3条1項)

- Ⅰ.情報の送信防止措置が技術的に可能である

- Ⅱ.発信者がプラットフォーム事業者等自身ではない

- Ⅲ.以下のいずれにも該当しない

- ⅰ.情報流通による権利侵害を知っていた,または

- ⅱ.情報流通を知っていて,それによる権利侵害を知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある

- ⑵発信者に対しての免責(情報PF 3条2項)

- Ⅰ.送信防止措置が必要な限度でなされた

- Ⅱ.以下のいずれかに該当する

- ⅰ.情報流通により権利侵害があったと信じるに足りる相当の理由がある

- ⅱ.被害主張者から侵害情報等を示した上で侵害情報の送信防止措置の申し出があった場合に,これを発信者に照会してから7日を経過しても発信者が異議を唱えなかったとき

上記 ⑵-Ⅱ-ⅱ に定める手続を “notice, notice and takedown” という。すなわち,被害主張者からの申し出(最初の notice)と発信者への照会(二番目の notice)を経てから送信防止措置(=情報の削除,takedown)をするという意味である。なお米国では,特にネットワーク上での著作権侵害の問題については,被害主張者からの申し出を受けてまずは情報を削除する(発信者との関係は後に処理する)ことで被害主張者に対する免責となる “notice and takedown” の手法が採られている。

なお,情報流通プラットフォーム対処法は平成25年(2013年)に改正されているが(法律10号),これは公職選挙法(昭和25年法律100号)の同年改正によってインターネット上での選挙運動が解禁になったのに伴い,公職の候補者等に係る名誉毀損等となるべき情報の送信防止措置がなされた際のプラットフォーム事業者等の免責要件の特例条項を追加したものである(情報PF 4条)。

発信者情報開示

- 被害主張者は,以下の要件を満たす場合に,プラットフォーム事業者等に対して発信者情報の開示を求めることができる(情報PF 5条1項)

- Ⅰ.情報流通による権利侵害が明らかである

- Ⅱ.発信者情報開示が被害主張者の損害賠償請求権行使のために必要であるなど,開示を受けるべき正当な理由がある

- 特定発信者情報の開示を求める場合は,上記に加えて以下のいずれかをも満たす必要がある

- ⅰ.プラットフォーム事業者等が特定発信者情報以外の発信者情報を保有していないと認めるとき

- ⅱ.プラットフォーム事業者等の保有する特定発信者情報以外の発信者情報が限られたものしかないとき

- ⅲ.開示請求者がこの制度によって開示を受けた特定発信者情報以外の発信者情報によっては当該開示の請求に係る侵害情報の発信者を特定することができないと認めるとき

- 被害主張者は,以下の要件を満たす場合に,関連電気通信役務提供者(侵害関連通信に係るサービスを提供する者=関連プラットフォーム事業者等)に対して発信者情報の開示を求めることができる(情報PF 5条2項)

- Ⅰ.情報流通による権利侵害が明らかである

- Ⅱ.発信者情報開示が被害主張者の損害賠償請求権行使のために必要であるなど,開示を受けるべき正当な理由がある

発信者情報開示の請求は,かつてはプラットフォーム事業者等が任意にこれに応じてくれない限り,通常の民事訴訟によって行わなければならなかったゆえに,とりわけ関与するプラットフォーム事業者等が多い場合など,制度の実効性が著しく低いのではないかと指摘されていた。これを受けて,プロバイダー責任制限法は令和3年に大幅に改正され(令和3年法律27号,令和4年10月1日施行),発信者情報開示請求は非訟事件となり,当事者の申立てを受けた裁判所は決定により発信者情報開示命令をすることが可能になった(情報PF 8条)。また,侵害情報に係るサイトの運営者やサービス提供者の保有する情報が発信者の氏名・住所等を特定するにまで至らない場合でも,それらの情報を保有しているであろう ISP に対して簡便にアクセスでき,また当該 ISP における発信者情報が消去されないように命ずることができるなど,一定の実効性が期待されるものとなった。

もっとも,開示の要件として権利侵害が「明らかである」(上記Ⅰ)ことが掲げられている点は従前と同様で,裁判所が実質的に実体法上の判断をするのとほとんど変わらないことになり,それによって開示請求手続における申立人・原告(=被害主張者)側の主張立証のハードルが高くなると同時に,その後になされるであろう発信者を被告とする(本来の)損害賠償等請求訴訟の意義があるのか?という問題は依然として残る。

大規模プラットフォーム事業者の義務

- ⑴削除対応の迅速化

- ▸ 削除申出窓口の整備・公表(情報PF 22条)

- ▸ 削除申出への対応体制の整備(情報PF 24条)

- ▸ 削除申出に対する判断・通知(情報PF 25条)

- ⑵運用状況の透明化

- ▸ 削除基準の策定・公表(情報PF 26条)

- ▸ 削除した場合の発信者への通知(情報PF 27条)

- ▸ 運用状況の公表(情報PF 28条)

- ※ 上記義務違反に対する総務大臣の行政処分 是正勧告 → 命令 (情報PF 30条)

- ※ 上記命令違反に対しては罰則がある (情報PF 35条)

情報流通プラットフォーム対処法関連の裁判例

同法施行前の事例

- 東京地判平14・6・26,平成13年(ワ)第15125号 2ちゃんねる動物病院事件

- 東京高判平14・12・25,平成14年(ネ)第4083号 上記控訴審

匿名性を標榜するインターネットの電子掲示板に匿名で他人の名誉を毀損する発言が記載された場合,被害を受けた者が発言者を特定してその責任を追及することが事実上不可能となっており,被害を受けた者からの削除要請も当該電子掲示板を管理運営する者が一方的に定めたあいまいな基準やルールに従わなければならない等被害者に対する救済手段として十分でないなどの判示の事情があるときには,被害を受けた者は,当該電子掲示板を管理運営する者に対して当該発言の記載の削除を求めることができる。〔傍論としてプロバイダ責任制限法3条1項につき,同法条は,プロバイダが当該情報が他人の権利を侵害することを知っていたときはもちろん,プロバイダが当該情報の流通を知り,かつ,通常人の注意をもってすればそれが他人の権利を侵害するものであることを知り得たときも責任を免れないとする趣旨であると判示。〕

同法に関する事例

- 大阪地判平20・5・23,平成19年(ワ)第6473号 学校裏サイト掲示板事件

- [1] 事実の概要

X(原告)は,平成18年8月当時中学1年の女子生徒であった者であり,Y(被告)は,同当時インターネット上のレンタル掲示板において複数のインターネット上の掲示板を設置・運営していた者である。Yの設置・運営に係る掲示板には,Xの当時通う中学校の名称を冠し,同校の話題を扱うもの(以下「本件掲示板」という)も含まれていた。本件掲示板は,不特定多数の者が自由に匿名で書き込むことができるもので,Yによって本件掲示板への書き込み及びその削除について一定のルールが定められている一方で,書き込みの削除については,利用者からの削除依頼により,管理人が対象の削除基準該当性を判断した上で,管理人が削除することとしている。

平成18年8月20日,本件掲示板に,「中1の〔Xの氏名〕について」とのタイトルのスレッド(以下「本件スレッド」という)が立ち上げられ,Xに対してその実名を挙げての悪口・非難やそれに同調する書込みが同年10月18日にかけて88回なされた。この間Xの通う中学校の教頭がなした本件スレッドの削除依頼に対して,Yはいずれもその定める削除ルールに合致しないなどとして削除を行わなかったところ,平成18年10月中旬にXの両親が警察に相談した上で本件スレッドの削除依頼等を申し出たことにより,同月31日に至ってようやくYは本件スレッドを削除した。

Xは,Yが本件スレッドを迅速に削除するなどの適切な対処をすべき義務を怠ったことにより精神的苦痛を被ったとして,Yに対して民法709条に基づき200万円余の損害賠償を請求した。Yは,プロバイダ責任制限法3条1項により自身が免責されるなどとしてこれを争った。

- [2] 判旨

一部認容。

〔認定事実から〕Yは,平成18年9月7日の〔Xの通う中学校の教頭〕からの一回目の削除依頼の時点で,本件スレッドを確認することにより,本件スレッドのタイトル及び内容がXの実名を挙げた上での誹謗中傷であり,Xの権利を侵害するものであることを知ることができたというべきであ〔り,Yの情報流通に関する認識および権利侵害に関する認識がいずれも認められ,プロバイダ責任制限法3条1項の免責事由に該当しない〕。

本件掲示板〔のような特定の学校の生徒が書き込むことを予定した電子掲示板〕を設置し,これを管理運営していたYとしては,〔学校の生徒同士が実名を挙げて誹謗中傷を行う等し,そのトラブルがインターネット上にとどまらず現実の学校社会にも及ぶ〕ような被害の発生を防止するよう慎重に管理し,トラブルが発生した場合には,被害が拡大しないよう迅速に対処する管理義務を負っていたと解するのが相当である〔ところ,認定事実から〕Yには,本件掲示板について,管理義務違反が認められる。

- [1] 事実の概要

- 最判令2・7・21 民集74巻4号1407頁 リツイート発信者情報開示請求事件

- [1] 事実の概要

X(原告・控訴人・被上告人)は個人の職業写真家であり,Y1(被告・被控訴人・上告人)はソーシャルネットワーキング・サービス(SNS)「ツイッター(Twitter)」(現 X)を運営する当時の米国法人で,Y2(被告・被控訴人)は日本におけるY1の子会社である。ツイッターは,メール・アドレス(または携帯電話番号)とパスワードを設定すれば誰でも(ただし年齢制限あり)アカウントを作成することができ,ユーザーごとのホームページ(https://twitter.com/)には,当該ユーザー自身のツイート(短文を主とする発言・投稿)と,そのユーザーがフォロー(追跡・追従)しているすべてのユーザーのツイートが時系列で表示される(これを「タイムライン」といい,原則として新しい発言が上になる)。また各ユーザーは,自身がツイートするだけでなく,他のユーザーのツイートを「リツイート(Retweet)」することもでき,これによって当該他のユーザーのツイートは,当該リツイートを行ったユーザーのフォロワーのタイムラインにもインラインリンク(閲覧者がリンクを辿る操作をせずともページ内にリンク先が表示される仕組み)で表示されることとなり,当該リツイートに係る情報が拡散されることとなる。

平成21年6月,Xは自身の撮影した写真(本件写真)を自己の運営するウェブサイトに掲載した。他方,①氏名不詳者は,平成25年4月1日,ツイッターにおいてアカウントⅠを作成し,Xに無断で本件写真を(遅くとも平成27年1月21日までに)そのプロフィール画像に設定し,②氏名不詳者は,平成26年12月14日,ツイッター上のアカウントⅡを使用して,Xに無断で本件写真を画像として含むツイートを行い,③氏名不詳者はツイッター上のアカウントⅢ,同Ⅳおよび同Ⅴを使用して,上記ツイートをリツイートした。なお,上記各アカウントに係る「氏名不詳者」がそれぞれ別の者であるか同一者が含まれるかは不明である。

Xは,自身の本件写真に係る著作権(複製権,公衆送信権等)および著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権等)が侵害されたと主張して,プロバイダー責任制限法4条(現5条)1項に基づき,上記①~③のそれぞれについて,主位的に,各氏名不詳者が当該アカウントにログインした際の発信者情報(氏名または名称,住所,電子メールアドレス,IP アドレス等)であってそのうち IP アドレス等については本判決確定の日の正午時点で最も新しいものの開示を,予備的に,上記各ツイート等がされた際の発信者情報の開示を求めた。

第一審(東京地判平28・9・15 平成27年(ワ)第17928号) は,公衆送信権侵害について争いのない①および②に係るアカウントⅠおよびⅡの電子メールアドレスの開示のみをY1に命じた(一部認容)。Xがこれを不服として控訴。控訴審においてXは訴えの一部取下げおよび訴えの変更を行い,上記①~③のそれぞれについて,上記各ツイート等がされた際の発信者情報(本件判決確定時点における最新のIPアドレスおよびタイムスタンプを含む)を,あらためてY1およびY2両者に求めている。原審(知財高判平30・4・25 平成28年(ネ)第10101号) は,原判決を変更し,アカウントⅢ~Ⅴの開設者によるリツイートについて著作者人格権侵害が明らかであると認め,アカウントⅠ~Ⅴのすべてにつき電子メールアドレスの開示をY1に命じた。すなわち,アカウントⅢ~Ⅴのリツイート行為の結果として同各アカウントのタイムラインにおいて表示される画像は,アカウントⅡによる元のツイートの「画像データ自体に改変が加えられているものではない〔ものの,〕表示されるに際して,HTMLプログラムやCSSプログラム等により,位置や大きさなどを指定されたために,〔元の画像の上下が切り取られた〕画像となったものと認められ……,本件リツイート者らによって改変されたもので,同一性保持権が侵害されているということができ」,またその結果「Xの氏名が表示されなくなったものと認められるから,……本件リツイート行為により,著作物の公衆への提供又は提示に際し,著作者名を表示する権利を侵害されたということができる」もので,このような侵害態様に照らすと「この場合には,本件写真の画像データのみならず,HTMLプログラムやCSSプログラム等のデータを含めて,プロバイダ責任制限法上の『侵害情報』ということができ,本件リツイート行為は,その侵害情報の流通によってXの権利を侵害したことが明らかであ〔り,その〕『発信者』は,本件リツイート者らである」というのである。

Y1は,原審の判断には著作権法19条(氏名表示権)およびプロバイダー責任制限法の解釈適用の誤りがあるなどとして上告。

- [2] 判旨

上告棄却

Ⅰ⑴ 著作権法19条1項……の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は,〔著作財産権〕に係る著作物の利用によることを要しないと解するのが相当であ〔り,〕本件各リツイート者が,本件各リツイートによって,〔著作財産権〕の侵害となる著作物の利用をしていなくても,本件各ウェブページを閲覧するユーザーの端末の画面上に著作物である本件各表示画像を表示したことは,著作権法19条1項の「著作物の公衆への…提示」に当たるということができる。

⑵ 〔原審認定事実等〕によれば,Xは,本件写真画像の隅に著作者名の表示として本件氏名表示部分を付していたが,本件各リツイート者が本件各リツイートによって本件リンク画像表示データを送信したことにより,本件各表示画像はトリミングされた形で表示されることになり本件氏名表示部分が表示されなくなったものであ〔り,〕また本件各リツイート者は……他に本件写真の著作者名の表示をしなかったものである。……そして,本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば,本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができるとしても,……本件各ウェブページを閲覧するユーザーは,本件各表示画像をクリックしない限り,著作者名の表示を目にすることはな〔く,〕また,同ユーザーが本件各表示画像を通常クリックするといえるような事情もうかがわれない。そうすると,本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば,本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができるということをもって,本件各リツイート者が著作者名を表示したことになるものではないというべきである。

Ⅱ 〔原審認定事実等〕によれば,本件各リツイート者は,その主観的な認識いかんにかかわらず,本件各リツイートを行うことによって,……本件元画像ファイルへのリンク及びその画像表示の仕方の指定に係る本件リンク画像表示データを,特定電気通信設備である本件各ウェブページに係るサーバーの記録媒体に記録してユーザーの端末に送信し,これにより,リンク先である本件画像ファイル保存用URLに係るサーバーから同端末に本件元画像のデータを送信させた上,同端末において上記指定に従って本件各表示画像をトリミングされた形で表示させ,本件氏名表示部分が表示されない状態をもたらし,本件氏名表示権を侵害したものである。そうすると,上記のように行われた本件リンク画像表示データの送信は,本件氏名表示権の侵害を直接的にもたらしているものというべきであって,本件においては,本件リンク画像表示データの流通によってXの権利が侵害されたものということができ,本件各リツイート者は,「侵害情報」である本件リンク画像表示データを特定電気通信設備の記録媒体に記録した者ということができる。……以上によれば,本件各リツイートによる本件氏名表示権の侵害について,本件各リツイート者は,プロバイダ責任制限法4条〔注:現5条〕1項の「侵害情報の発信者」に該当し,かつ,同項1号の「侵害情報の流通によって」Xの権利を侵害したものというべきである。

- [1] 事実の概要

※林景一裁判官の反対意見および戸倉三郎裁判官の補足意見がある。