知的財産法: 第3講

技術情報の保護

特許制度の趣旨

- 権利の対象は「発明」,その権利が及ぶのは「実施」

- 技術情報を公開させる代わりに一定期間の独占的権利を付与する(公開代償)。

- 特許要件の審査,権利発生の登録等の手続は,行政機関としての特許庁が行う。

発明(特許2条1項)

- 自然法則を利用した

- 技術的思想の創作

- 高度のもの

- ▼東京地判平15・1・20 判時1809号3頁 (賃金別貸借対照表事件)

たとえ技術的思想の創作であったとしても,その思想が,専ら,人間の精神的活動を介在させた原理や法則,社会科学上の原理や法則,人為的な取り決めを利用したものである場合には,実用新案登録を受けることができない。

- ▼東京高判平16・12・21 判時1891号139頁 (回路シミュレーション方法事件)

〔特許法2条1項の定義および同29条1項柱書きから,〕特許出願に係る発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」でないときは,その発明は特許法29条1項柱書に規定する要件を満たしておらず,特許を受けることができない。〔本願発明のクレームには,〕「回路の特性を表す非線形連立方程式」と記載されるのみであって,……しかも,定型化されたモデルは数学上の非線形連立方程式そのものであるから,このような「回路の特性を表す非線形連立方程式」を解析の対象としたことにより,本願発明が,「自然法則を利用した技術的思想の創作」となるものではないことは明らかであ〔る〕。

コンピューター・プログラムないしソフトウェアは,本来は「人為的取決め」であって自然法則を利用していないため,それ自体は「発明」たりえない(上記事例も参照)。しかし,平成以降の数次の審査基準の改訂に伴い,プログラム等を含む全体として自然法則を利用(例えば炊飯器等の機器を制御するプログラムのように)していれば「発明」と認める運用がなされ,さらに平成14年特許法改正(法律24号)において「物の発明」の「物」にプログラム等が含まれることが明示されるに至り,現在は実質的に「プログラム特許」が認められている。

実施(特許2条3項)

- 物の発明:

- その物を生産・使用・譲渡等・輸出入・譲渡等の申出をすること

- 方法の発明:

- その方法を使用すること

- ※物を生産する方法の発明: 上記 + その方法により生産した物の使用・譲渡等・輸出入・譲渡等の申出

特許権取得その他の手続

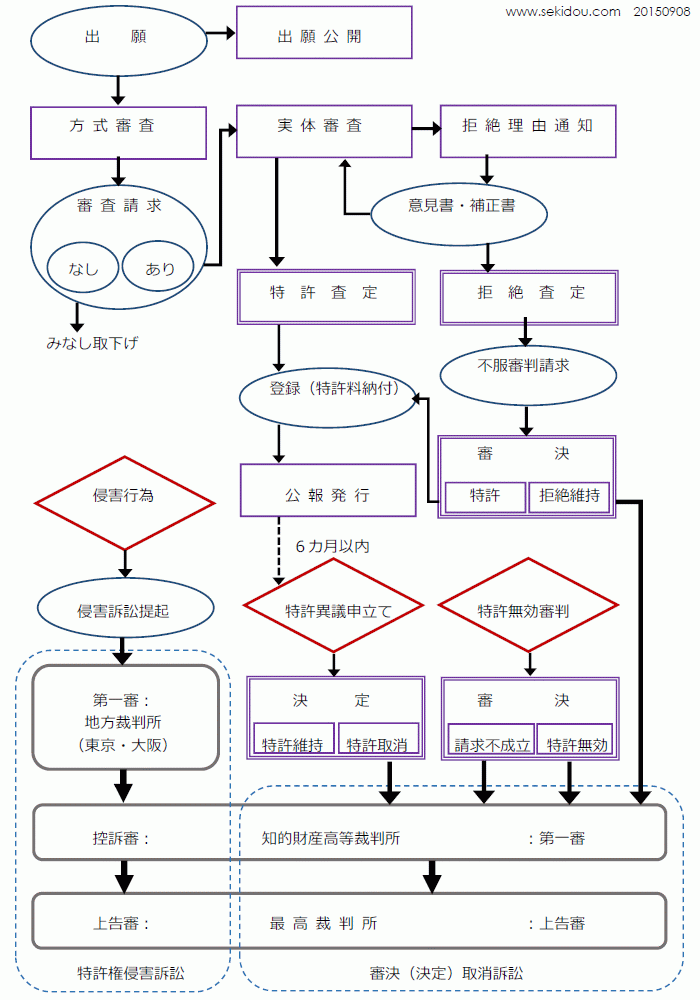

特許権取得までの流れは,おおまかにいうと 出願→審査→査定 となる。

特許出願は出願書類によって行う(実際は電子出願)。出願書類は,工業所有権情報・研修館(INPIT) が提供する 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat) などで検索・閲覧できる。

- 先願主義(特許39条)

同一の発明について複数の出願があった場合は,先願の発明が特許を受けることができる(日付単位)。

- 審査主義(特許47条以下)

特許出願は,専門的知識を有する審査官によって実体審査(発明該当性,特許要件を満たすかどうか等の審査)がなされる(なお,実用新案は現在は無審査登録主義=第6講 補遺1参照)。

特許要件等

特許要件

- 産業上利用可能性(29条1項柱書き)

- 新規性(29条1項各号に非該当)

- 国内外で公知でないこと

- 国内外で公用でないこと

- 国内外で文献公知またはインターネットにより公衆が利用可能になっていないこと

※新規性喪失の例外(特許30条)

- 進歩性(29条2項に非該当)

当業者が容易に想到しうるものでないこと

- 拡大先願(29条の2に非該当)

準公知(他人の発明・考案または出願に係る特許出願・実用新案登録出願添付の明細書等記載の発明・考案と同一)でないこと

- ▼東京高判平14・4・11 判時1828号99頁 (外科手術再生光学表示方法装置事件) 〔後掲〕

- ▼知財高判平23・1・31 判時2107号131頁 (換気扇フィルター事件)

〔進歩性の〕要件の判断について,当該発明が目的とした解決課題(作用・効果等)を的確に把握した上で,「解決課題の設定が容易であったか」及び「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であったか否か」を総合的に判断することが必要かつ不可欠となる〔ところ,〕「解決課題の設定・着眼がユニークであった場合」には,……当該発明が容易想到であるということはできない。〔※進歩性がないとして特許を無効とした特許無効審判の審決を取り消し。〕

- ▼知財高判平29・9・11 平成28年(行ケ)第10056号 (コーヒー飲料事件)

〔引用発明との〕相違点に係る本件発明の構成〔を〕当業者が容易に想到し得たものといえる……場合でも,本件発明に引用発明と比較した有利な効果が認められ,それが本件特許の〔特許出願〕当時の技術水準から当業者が予測し得る範囲を超えた顕著な効果といえる場合には,本件発明の進歩性を認める余地があるものといえる〔が,〕先願主義を採用し,発明の公開の代償として特許権(独占権)を付与するという特許制度の趣旨に鑑みれば,上記のような顕著な効果は,明細書にその記載があるか,又は,明細書の記載から当業者がその効果を推論できるものでない限り,進歩性判断の考慮要素とすることはできないというべきである。

- ▼知財高判平29・11・21 平成29年(行ケ)第10003号 (アレルギー性眼疾患治療薬事件)

発明の容易想到性は,主引用発明に副引用発明を適用する動機付けや阻害要因の有無のほか,当該発明における予測し難い顕著な効果の有無等も考慮して判断されるべきものであ〔り,〕当該発明の効果を考慮するに当たっては,その効果が明細書に記載されている〔か,〕又は,……明細書〔等〕の記載から当業者がその効果を推論できることが必要である。〔※特許発明の進歩性を認め請求不成立とした特許無効審判の審決につき,本件発明の効果は予測し難い顕著なものとはいえないとしてこれを取り消し。〕

- ▼最判令1・8・27 集民262号51頁 (アレルギー性眼疾患治療薬事件上告審)

※上記高裁判決が,「優先日(=特許出願)当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か,当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から十分に検討することなく,本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として,本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに,本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定し」たとして,破棄差戻し。

不特許事由

上記の特許要件を満たしていても,公序良俗または公衆衛生を害するおそれのある発明は,特許を受けることができない(32条)。

- ▼東京高判昭61・12・25 無体例集18巻3号579頁 (紙幣事件)

公の秩序を害するおそれがある考案とは,考案の本来の目的が公の秩序を害するおそれがあり,したがってその目的に沿う実施が必然的に公の秩序を害するおそれのある考案をいう〔ものであるところ,本願考案(表面に任意形状のパンチ孔を穿設したことを特徴とする紙幣という考案)〕について,実施不能であることと公序違反となることとは直接結び付くものではなく,〔本願考案は〕公序に反するものではない。

特定者に独占させるべきではない情報

例えば医療行為などは,公共的な意味あいから特定の者にこれを独占させるべきではない。そのために取りうる理論として以下のようなものが考えられる。

- そもそも「発明」の要件を満たさない

- 特許要件としての「産業上利用可能性」がない

- 「公序良俗・公衆衛生を害するおそれがある」という不特許事由に該当する

この点について判断した事例が下記である。

- 東京高判平14・4・11 判時1828号99頁 (外科手術再生光学表示方法装置事件)

〔医薬や医療機器に特許が認められる場合と異なり,〕医療行為そのものにも特許性が認められるという制度の下では,現に医療行為に当たる医師にとって,少なくとも観念的には,自らの行おうとしている医療行為が特許の対象とされている可能性が常に存在するということにな〔り,〕医師は,常に,これから自分が行おうとしていることが特許の対象になっているのではないか,それを行うことにより特許権侵害の責任を追及されることになるのではないか,どのような責任を追及されることになるのか,などといったことを恐れながら,医療行為に当たらなければならないことになりかねない。……医療行為に当たる医師をこのような状況に追い込む制度は,医療行為というものの事柄の性質上,著しく不当であるというべきであり,我が国の特許制度は,このような結果を是認するものではないと考えるのが,合理的な解釈であるというべきである。そして,もしそうだとすると,特許法が,このような結果を防ぐための措置を講じていれば格別,そうでない限り,特許法は,医療行為そのものに対しては特許性を認めていないと考える以外にないというべきである。……特許法は,〔昭和50年改正により医薬やその調合法を特許の保護対象に加えることとした際も〕医療行為そのものに係る特許については,〔医師等の処方箋による調剤行為および調剤医薬に医薬の特許権が及ばないという例外を定めた特許法69条3項のような〕措置を何ら講じていないのである。〔他方特許法はその1条および29条柱書きに〕いう「産業」に何が含まれるかについては,何らの定義も与えていない。また,医療行為一般を不特許事由とする具体的な規定も設けていない。そうである以上,たとい,上記のとおり,一般的にいえば,「産業」の意味を狭く解さなければならない理由は本来的にはない,というべきであるとしても,特許法は,上記の理由で特許性の認められない医療行為に関する発明は,「産業上利用することができる発明」とはしないものとしている,と解する以外にないというべきである。